Mémoire & retour d’expérience | Crue / Inondation

Ces analyses sont rares de nos jours, car il s’agit ni plus ni moins d’une nouvelle manière d’aborder l’histoire des rapports entre les sociétés et leur environnement naturel. En France, les historiens de l’environnement s’y emploient depuis une trentaine d’années. Leur approche peine toutefois à franchir les enceintes académiques et trouver place, sur le terrain, au côté de celle des représentants des sciences de la nature et de l’ingénieur. Mais au-delà d’une indispensable réarticulation des champs disciplinaires entre eux, l’histoire a de son côté un défi spécifique à relever : délivrer sur ces sujets complexes un récit collectif intégrateur qui fasse sens auprès du public.

L’étude réalisée pour le compte du Parc naturel régional du Queyras sur la gestion des inondations du bassin du Guil entre le XVIIIe et le XXe siècle attire l’attention de ce point de vue. Elle dévoile des pans méconnus de l’histoire de la lutte contre les phénomènes naturels extrêmes en montagne. Les généralités qui courent habituellement sur les capacités d’adaptation des anciennes communautés d’habitants, ou, à l’inverse, sur leur incurie en matière de gestion des milieux, de la forêt alpine en particulier, sont éclairées ici d’un jour nouveau. En la matière, le Briançonnais est riche d’un passé où les sociétés agro-sylvo-pastorales ont non seulement appris à vivre, ou survivre, dans des conditions naturelles extrêmes, mais aussi à mettre en œuvre des dispositions collectives originales pour prévenir ou gérer les phénomènes naturels destructeurs. Il ne faudrait pas pour autant leur prêter toutes les vertus et sous-estimer la place prise par l’État dans cette entreprise. Le rapport dresse un état des lieux en quatre parties thématiques.

La première revient sur la réalité des crues survenues au cours des trois derniers siècles. On peut y découvrir la chronique détaillée des phénomènes avec leur variabilité dans le temps et l’espace. On apprend ainsi que l’épisode de juin 1957, l’un des plus destructeurs, ne fut pas le seul. Il s’inscrit dans la dernière des quatre périodes de crises fluviales identifiées à l’échelle du bassin du Guil au cours de la période. Il y eut d’abord 1728-1742 avec la crue remarquable de mai 1728, puis, entre 1788 et 1791, à la veille de la Révolution, une série d’évènements fortement destructeurs associés à d’autres aléas climatiques. Le milieu du XIXe siècle (1852-1860) est marqué par un nouveau retour de crues majeures dont l’inondation catastrophique de mai-juin 1856 qui toucha une grande partie de la France. La dernière crise couvre les années 1947-1963 où, à côté de 1957, la crue de juin 1948, largement oubliée aujourd’hui, causa en certains endroits des dégâts plus importants. Comme si la mémoire de 1957 avait effacé celle des épisodes antérieurs.

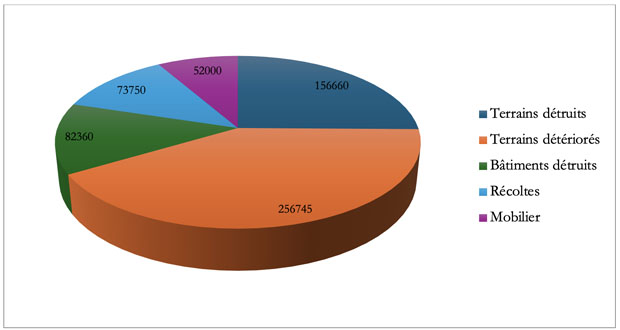

Cette notion d’effacement a été retenue pour désigner la réalité des impacts directs et indirects sur le territoire. On pourrait, à l’échelle des siècles, l’étendre plus largement au cycle destruction-reconstruction. Parmi les éléments-clefs, la question du maintien des accès permet de mesurer combien, en interrompant durablement les communications, les grandes inondations ont participé ici à la fragmentation du territoire, figeant un temps toute l’économie agropastorale. Les destructions concernent aussi le cœur des zones habitées. L’étude en propose une typologie : espaces et bâtiments publics, maisons particulières, industries… On retiendra à cet égard les conséquences des crues torrentielles sur la disponibilité et la répartition de la ressource en eau. À Guillestre, par exemple, les changements morphologiques du lit du Rif-Bel lors de la crue de 1856 obligèrent les meuniers à renégocier leurs droits d’eau avec les agriculteurs irrigants, non sans tensions. L’ampleur de la destruction partielle ou totale des sols permet aussi d’appréhender l’impact à plus long terme des inondations. Lors de l’évènement de 1856, les atteintes au capital foncier ont représenté environ les deux tiers des pertes totales estimées. Et sans terre, plus d’agriculture possible. Nombre de familles ont dû quitter le pays à la suite de tels évènements. Ce fut encore la crainte des autorités en 1957.

Les réponses apportées par les communautés d’habitants du bassin du Guil au retour des inondations s’inscrivent jusqu’à la Révolution dans le système administratif hérité des chartes de liberté du Moyen Âge. L’étude revient en détail sur les composantes de l’autonomie des communautés de l’escarton du Queyras en matière de gestion des objets, des espaces ou encore de phénomènes naturels (eau, forêt, pâturage…). Ces dispositions contraignantes étaient détaillées au sein de règlements de police dédiés. Les travaux en réparation le long des cours d’eau (digues) ou sur la voirie faisaient l’objet de corvées collectives par bourgs et hameaux. Avec des oppositions régulières pour savoir quelle part les uns ou les autres devaient prendre sur tel ou tel chantier. L’entretien du passage dans les gorges du Guil fut ainsi un point d’achoppement régulier entre les communautés du Queyras et Guillestre sous l’Ancien Régime.

Après la Révolution et jusqu’au début du XXe siècle, les travaux d’endiguement vont principalement se faire dans le cadre d’associations syndicales de riverains (lois de 1807 et 1865) sous le contrôle et avec l’aide technique et financière de l’État. La mobilisation ne se réduit pas toutefois à la simple défense contre les débordements. L’État accompagne et encourage habitants et communautés à reconquérir les terres perdues dans le cadre d’une politique de développement de l’agriculture (loi du 28 juillet 1860). Les résultats seront mitigés à l’échelle du bassin du Guil. Ils témoignent néanmoins de l’enjeu que représentait à l’époque la disponibilité en terre cultivable. Après la Seconde Guerre mondiale, les travaux de défense contre les crues (1948) vont bénéficier d’un fort engagement de l’État dans le cadre de la politique de Reconstruction (subvention à 80 %). C’est sur ces bases que vont être menés les très importants ouvrages d’endiguement consécutifs à la crue de 1957, tant sur les routes que pour la préservation des zones habitées.

La section consacrée à la gestion de la forêt est tout particulièrement intéressante. Les communautés en avaient la pleine propriété depuis le Moyen Âge et avaient mis en place un cadre d’exploitation et de protection spécifique mais très coercitif. Des bois de protection contre la formation de ravines ou d’avalanches existaient ainsi au-dessus de certains bourgs et hameaux. L’étude montre combien la prise en main de la gestion de ces forêts par l’État à partir du XVIIIe siècle fut difficile. La mise en place du régime forestier sur les forêts communales (loi 1827) souleva de vives tensions, mais finit par porter ses fruits. En revanche, la création de périmètres RTM (lois de 1860, 1864, 1882) fut un échec. On appréciera dans ce contexte la place qu’occupa l’ouvrage référence d’Alexandre Surell sur les torrents des Hautes-Alpes (1841) dans les discours de l’administration forestière locale.

Le dernier volet de l’étude aborde la gestion des crises torrentielles et les secours aux populations, sujet rarement abordé en zone de montagne à cette échelle historique. Une fois encore, on pourra être surpris par l’existence dans ces hautes vallées alpines d’une culture de la prévention et de la gestion de crise aussi avancée au XVIIIe siècle. Cela ne concerne d’ailleurs pas que les inondations. Les autorités locales organisèrent par elles-mêmes la gestion des épidémies de peste au XVIIe siècle, alors que les incendies faisaient déjà l’objet d’une réglementation spécifique. On notera au passage le rôle joué par le premier consul de la communauté, dont le maire prendra la suite après la Révolution. Gestion de crise qu’il partage, à partir de 1800, avec l’administration préfectorale dans un subtil jeu d’équilibre des compétences. Côté secours aux populations, le rapport décrit par le menu les principales étapes de l’encadrement des anciennes et le développement de nouvelles solidarités par l’État. La gestion de l’inondation de juin 1957 constitue de ce point de vue un évènement hors norme en lien avec la large mobilisation des médias régionaux et nationaux orchestrée à cette occasion par l’administration.

Pour plus de détails nous renvoyons à la consultation du rapport : https : //www.pnr-queyras.fr/etude-historique-inondations/.

Par ailleurs, le Parc naturel régional du Queyras a engagé une valorisation de l’étude à travers la réalisation de plusieurs films thématiques en 2024-2025.

Ou inscrivez vous

x Annuler